Archivalie des Monats August 2020: Vor 200 Jahren befasste sich G. H. W. Blumenbach mit den Sieben Steinhäusern bei Fallingbostel

Hundert Jahre nachdem die Sieben Steinhäuser von Johann Georg Keyßler 1720 erstmals schriftlich erwähnt wurden, ging der hannoversche Regierungsrat Blumenbach der Frage nach, welchen „bestimmten Zweck" die Megalithgräber gehabt haben könnten – also welche Begräbniskultur in ihnen zum Ausdruck kommt. Auch wenn seitdem die Forschung weitere Erkenntnisse geliefert hat, ist es ein interessanter Ausflug – auch in die Geschichte der Archäologie –, seinen Aufsatz aus dem Jahr 1820 zu lesen.

Das Verdienst, als erster schriftlich die Sieben Steinhäuser erwähnt zu haben, wird dem Hauslehrer, Archäologen und Reiseschriftsteller Johann Georg Keyßler zugesprochen. Der zu den Begründern der deutschen Frühgeschichtsforschung gezählte Keyßler ging 1720 in seinen „Altertümern" allerdings nur ganz kurz auf die Megalithgräber ein. Ausführlicher befasste sich dann 1738 Heinrich Christian Lemcker, Konrektor an St. Michaelis zu Lüneburg, mit den Gräbern. 1744 schloss sich die „Nachricht wie die heydnischen Begräbnisse anderer Orten beschaffen" an, die der hannoversche Bibliothekar Daniel Eberhard Baring als § 101 in seiner „Beschreibung der Lauensteinischen Saale" mitteilte. Seinem Buch fügte Baring auch eine Zeichnung der Sieben Steinhäuser von J. F. Berkelmann bei. Der Celle Hofmedikus Daniel Johann Taube würdigte „diese großen Denkmäler von der Baukunst unserer sehr entfernten Vorfahren" in seinen 1766 herausgekommenen „Beiträgen zur Naturkunde des Herzogtums Celle". Erwähnt wurden die Gräber danach 1784 von H. Marwedel und 1798 vom Forstauditor E. F. Ludowieg.

Der in Celle und Nienburg/Weser in verschiedenen Funktionen als Jurist und Beamter tätige Georg Heinrich Gerhard Spiel (1786-1822) widmete sich neben seinen Berufspflichten historischen Studien, die sich mit dem niedersächsischen Raum befassten. Zahlreiche Aufsätze veröffentlichte er in den von ihm gegründeten Zeitschriften „Vaterländisches Archiv" und „Hannoversches Magazin". Angesichts dieses historischen Interesses kann es nicht verwundern, dass er 1818 im „Hannoverschen Magazin" eine Beschreibung der Sieben Steinhäuser veröffentlichte. Darin hieß es:

Der Hügel, an dem dieses alte vaterländische Denkmal liegt, steigt mäßig empor und ist nach Morgen [= Osten] zu abgeflacht, allein durch die hier überhaupt hochliegende Gegend einer der höchsten Standpunkte umher, so daß man nach Südwest zu die Gebirgskette des Deisters klar und deutlich erblickt, von der man doch fast zehn Meilen weit entfernt ist. Nach Morgen zu, an welcher Seite die Steinhäuser liegen, sieht man von der obersten Höhe eine freie offene Heidegegend, im Hintergrund durch Wald und Holz beschränkt, in welchen die romantisch liegenden Dörfer Eggersglüß, Hanglüß und Manhorn versteckt sind; nordöstlich begrenzt ein Moor in einiger Entfernung die Hügel, näher aber ein kleiner freundlicher Bach mit frischem Wiesengrunde und einzelnen Tannen. Im Osten erheben sich die Buchhöhen [= mit Buchen bestandenen Höhen] von Ostenholz und im Norden liegt Wald und Bruch nach Oberndorfmark gehörig. Wer auf diesem Grabhügel und in seiner Umgebung seltene Schönheiten der Natur sucht, findet sie nicht; allein wer eine freie weite Aussicht, einen Bach- und Wiesengrund vor sich und einen Blick auf fernliegende blaue Gebirge liebt und sich dann 1000 und einige Jahre zurückdenkt, der wird finden, daß dieser Hügel recht passend und bedeutsam zur Ruhestätte gewählt sei.

Spiel gibt in seinem Artikel auch noch eine ausführliche Beschreibung der „Sieben Steinhäuser", mit seiner Darstellung der Landschaft, in die sie eingebettet sind, macht er aber deutlich, dass sie über ihre historische Bedeutung hinaus auch einen ästhetischen Reiz bieten, der im Laufe der Zeit immer mehr Bildungsreisende, Besucher, Sommerfrischler und Urlauber anlockte. Eben nicht nur die Dörfer waren „romantisch", sondern auch die steinernen geschichtlichen Zeugnisse.

In den zweiten Jahrgang von „Vaterländisches Archiv, oder Beiträge zur allseitigen Kenntiß des Königreichs Hannover, wie es war und ist" nahm Spiel 1820 die Abhandlung Blumenbachs über die Sieben Steinhäuser auf. Georg Heinrich Wilhelm Blumenbach (1780-1855) betätigte sich – ähnlich wie Spiel – neben seinen Ämtern als hannoverscher Jurist, Politiker und Geheimer Regierungsrat ebenfalls publizistisch. Er zählte zu den frühen wissenschaftlich orientieren Fachleuten für Geschichte und Archäologie. Das ist auch seiner Beschäftigung mit den Sieben Steinhäusern anzumerken. Da es vorgeschichtliche Begräbnisse in mehreren Formen gibt – u. a. als Steingräber oder in Urnen –, interessiert ihn, ob dies auf zu unterschiedlichen Zeiten vorgenommene Bestattungen zurückzuführen ist oder ob damit die soziale Stellung der Beigesetzten zum Ausdruck gebracht wird.

Bei der der nun folgenden Abschrift von Blumenbachs Artikel, der sich in einem der beiden in die Bibliothek des Stadtarchivs gelangten Hefte des „Vaterländischen Archivs" befindet, werden seine als Fußnoten beigefügten Anmerkungen der besseren Lesbarkeit halber gleich nach dem Ende des betreffenden Absatzes eingerückt. Vereinzelt werden für den heutigen Leser hilfreiche Erläuterungen in eckigen Klammern gleich in den fortlaufenden Text eingefügt.

Ueber die altgermanischen Gräber, die sieben Steinhäuser genannt,

in der Amtsvogtei Fallingbostel.

(Mit zwei Kupfertafeln.)

Vom Herrn Regierungsrath Blumenbach in Hannover.

Es ist oft gesagt worden: ja, wenn die Gräber reden könnten! Aber wohl niemandem liegt dieser Ausruf näher, als dem Geschichtsforscher. Er ist für ihn auch in der That nicht bloß bildlich, sondern buchstäblich wahr. Allenthalben verlieren sich die letzten Fäden der Geschichte in die Gräber der Könige. Wir stehen vor den Ruinen Aegyptens, des alten Persiens, Indiens; erschöpfen uns in Vermuthungen; und gestehen am Ende: ja, wenn diese Gräber reden könnten!

Aber nicht allein die weltgeschichtlichen Forschungen finden da ihr Ziel; auch die particularste Vaterlandsgeschichte hat am Ende keine ältere Documente nachzuweisen, als Gräber und Leichenstheine.

Wenden wir uns zu dem zunächst hier vorliegenden Gegenstande, den auch in unseren nördlichen Landesprovinzen häufig vorkommenden sogenannten Hünengräbern, so bemerken wir eine Kette solcher Denkmäler; die sich (wohl nur in wenigen Unterbrechungen) aus Schleswig durch Holstein, das Bremensche, einen Theil des Lüneburgischen, durch Osnabrück, Holland, die Niederlande hinzieht, und wovon die letzten Spuren selbst in der Gegend von Paris* gefunden werden. Unter

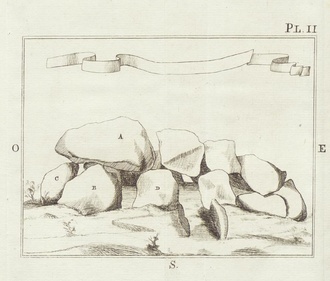

allen diesen Denkmälern der Vorzeit, soviel ich deren in Abbildungen habe zusammenbringen können, findet sich keines in so vollkommen erhaltenem Zustande, wie das bedeutendste der sogenannten Sieben Steinhäuser ohnweit Gudehausen in der Amtsvoigtei Fallingbostel. Die diesem Hefte vorgesetzte Abbildung Tab. I. giebt eine Vorstellung dieses Grabmals. Es ist aus aufrecht stehenden rohen Steinplatten, die demselben als Wände dienen, aufgerichtet; ist mit einer einzigen Steinplatte, als Dach, versehen, und hat einen offenen Eingang.**

* Ohnweit Paris bei Trie: „Cet autel est formé de trois grosses pierres, placées verticalement, sur lesquelles une plus grosse est posée dans une situation un peu inclinée, d’où ces autels avoient tiré le nom de cromlech." (Rapport des travaux de la société philomatique. An VIII. pag. 7.) [= „Dieser Altar (oder Opfertisch) besteht aus drei großen Steinen, die vertikal angeordnet sind und auf denen ein größerer in einer leicht geneigten Position steht, von der diese Altäre den Namen Cromlech erhalten haben." Als „Cromlech" wurden früher verschiedene Arten von Megalithbauwerken bezeichnet. Heute findet diese Bezeichnung keine Verwendung mehr.]

** Ueber die Maaße und Verhältnisse der einzelnen Theile dieses Monuments siehe: Hannoversches Magazin 1818 Stück 97. [= dies ist die Abhandlung von G. H. G. Spiel, auf die oben schon hingewiesen wurde.]

Der wohlerhaltene Zustand dieses Monuments, macht dasselbe schon an und für sich einer besonderen Aufmerksamkeit werth. Wenn wir aber vollends erwägen, wie isolirt diese Denkmäler in unserer vaterländischen Geschichte dastehen, indem es noch zur Zeit an allen jenen correspondirenden Nachrichten oder Thatumständen fehlt, einigen näheren Aufschluß über ihr Zeitalter, ihren bestimmten Zweck u. dergl. zu erlangen: so ist es vielleicht nicht ohne Interesse, den Bau dieses Grabes mit anderen ähnlichen in Vergleichung zu stellen, und daraus auf den nächsten Zweck derselben zu schließen.

Es ist eine gewöhnliche, aber gewiß unrichtige Vorstellung, daß zu jener Zeit, wo diese altgermanischen Grabmäler errichtet worden sind, die Beisetzung der Aschenkrüge allgemein unter solchen Steinmassen geschehen sey. Diese Vorstellung widerlegt sich schon aus der Betrachtung, daß, so häufig an und für sich auch diese Denkmäler der Vorzeit in den obgedachten Landestheilen angetroffen werden, jedoch allemal gegen die Masse der übrigen ausgegrabenen Aschenkrüge eine seltene Erscheinung bleiben. Wenngleich auch Menschenhände eine beträchtliche Anzahl derselben nach und nach zerstört haben mögen, so würde es doch fast an eine Unmöglichkeit grenzen, wenn man annehmen wollte, daß alle jene unzähligen Urnen, die man in der Lüneburger Haide und im Hoyaischen unter der Erde antrifft, vormals ein steinernes Gebäude von einem ähnlichen Umfange, wie die hin und wieder noch vorhandenen, über sich gehabt haben.

Man wird daher genöthigt, den Unterschied in der Beisetzung der Aschenkrüge entweder in einer Verschiedenheit der Zeitperiode, aus welcher sie herrühren, oder in der Verschiedenheit des Standes oder Ansehens der daselbst Begrabenen zu suchen, von denen einzelne berechtigt oder vermögend genug waren, sich ein bleibendes Denkmal nach dem Tode zu errichten, während der große Haufe seine Todten in die ebene Erde verbarg.

Indessen ist es schon an und für sich nicht wahrscheinlich, daß ein so bedeutender Unterschied zwischen dem Alter der Hünengräber und dem der in der flachen Erde gefundenen Urnen sey, daß man hier die ganz verschiedenen Sitten in der Bestattung der Leichen aus zwei eben so verschiedenen Zeitperioden annehmen dürfte; aber die Aehnlichkeit in der Materie, in der Gestalt der Urnen, wie sie sowohl innerhalb jener Hünengräber als in der bloßen Erde gefunden werden, ja vorzüglich die Gleichheit der in beiden gefundenen Streitäxte und Metallsachen, muß allen Zweifel daran entfernen, daß hier von einer und derselben Zeitperiode die Rede sey.

Es bleibt demnach nur jene zweite Voraussetzung übrig: daß nemlich diese colossalen Monumente die Grabstätten ausgezeichneter Personen ihrer Zeit seyen.

Wenn wir aus diesem Gesichtspunkte das auf der Kupfertafel Nro. I. abgebildete Steinhaus in der Amtsvoigtei Fallingbostel betrachten, so muß es auffallen, daß dasselbe mit einem regelmäßigen Eingange, ja gleichsam mit offen stehenden Flügelthüren (zwei eingesenkten Steinplatten) versehen ist. Ein Grab mit stets offen stehenden Thüren? –

So auffallend dieser Umstand aber auch ist, so findet er sich doch nicht bei diesem Steinhause allein.***

*** Der Verfasser des oben bereits angezogenen Aufsatzes in dem Hannov. Magazine [= gemeint ist damit G. H. G. Spiel] vermeint, selbst an einigen anderen dieser sieben Steinhäuser die Spuren eines solchen offenen Einganges zu bemerken.

In einem Werke, wo man es nicht gerade sucht: Lettres sur quelques objets de mineralogie à Mr. Petrus Camper (vom Fürst Galizien) à la Haye 1789 finde ich unter den beigefügten Kupferplatten, Planche II.

„Hunnenbed situé entre Aulo et Sudlaren (in Holland) vu de profil, avec son entrée au sud," [= „Hünenbett zwischen Aulo und Sudlaren (in Holland) gelegen, Seitenansicht, mit seinem Eingang im Süden."]

ein Hünengrab mit völlig gleichem Eingange und stehenden Thüren. Und Planche IV. stellt dar:

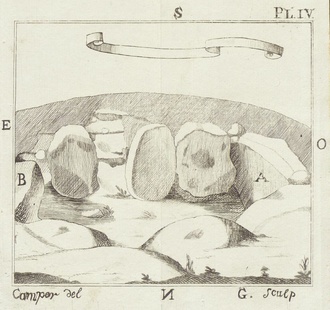

„Tombeau ou cave prèz du moulin d’Eext, son entrée est au sud," [= Grabmal oder Gruft in der Nähe der Mühle von Eext, der Eingang liegt im Süden.]

wo sogar ausgegrabene Stufen zu dem in einer Niederung liegenden Grabe führen.

Ein Grab mit stets offenen Thüren kann wohl keinen anderen Zweck haben, als den, daß entweder religiöse Ceremonien fortgesetzt darin begangen, Gebete, Todtenwachen u. s. w. darin gehalten werden sollen, oder aber: daß es bei eintretenden Sterbefällen fortdauernd benutzt werden soll.

Diese letzte Vorstellung führt auf den Begriff von Erbbegräbnissen.

Den sichersten Beweis, daß diese Hünengräber wirkliche Erbbegräbnisse gewesen, würde der Umstand abgeben, wenn man bei den ersten Oeffnung eines solchen Monuments mehrere Aschenkrüge darin beigesetzt fände. Allein wer ist gerade zugegen, wenn der ungebildete Landmann zuerst in ein solches Grab eindringt und in Hoffnung des Fundes von einigen metallenen Ueberresten alles durcheinander schmeißt.

Es wird daher nicht ohne Interesse seyn, wenn ich das nachstehende Schreiben eines Augenzeugen bei der ersten Öffnung eines förmlichen Hünengrabes mittheile.

Dieses Schreiben ist aus dem Jahre 1754 von einem derozeitigen Apotheker in Bremen (– in der mir mitgetheilten Abschrift ist aus einem Versehen des Kopisten die Unterschrift des Briefstellers ausgelassen –) an einen damaligen Göttingischen Gelehrten gerichtet. Es lautet wie folgt:

„Bremen, den 28. Sept. 1754.

Hochwohlgeborener, hochgelahrter Herr!

„Als ich mich von dem 5ten bis den 15ten August a. c. [= anni currentis, d. h. laufenden Jahres] auf den Freiendamm Meyenberg bei dem Herrn Assessor von Wersebe Hochwohlgeb. befand, und er selbst zu meiner Landbelustigung einen Theil dessen Herrschaft mit selbigem besahe, fanden sich hin und wieder verschiedene heidnische Gräber, welche durchgehends Hünengräber genannt werden, und wovon die Landleute fabelhaft erzählen, daß lauter Riesen in selben begraben liegen, so sie von der Größe der Gräber, und denen ungeheuern großen Steinen, womit die Grabmäler oben belegt sind, herleiten und zu beweisen vermeinen.**** Gewiß einige der oben liegenden Feldsteine sind von ungeheurer Größe und es läßt sich kaum begreifen: durch was Mittel sie so ordentlich auf denen unterstehenden gelegt worden. Meine Verwunderung verband sich mit der Neubegierde, den inneren Bau eines solchen Begräbnisses zu sehen, und das Glück zeigte mir dazu die schönste Gelegenheit. Denn als ich mit dem Herrn Assessor von Wersebe unter andern auch dessen wohlgeordneten und sehenswürdigen Entenfang besahe, neben welchem, an einer Anhöhe, ein dergleichen Grab befindlich war, wovon der oben liegende Stein zum Fundament eines Mühlenbaues durch Hülfe des Schießpulvers bis auf einen kleinen Theil gesprenget und weggeschafft war, fand ich Gelegenheit, zu Befriedigung meines Verlangens den Herrn Assessor um die Erlaubniß anzusprechen, solches durch- und ausgraben zu dürfen; welches mir nicht allein zugestanden, sondern auch zugleich ein fleißiger Arbeiter angewiesen wurde, durch welchen solches ausführen lassen konnte. Ich verfügte mich demnach auf einen Morgen in Begleitung des Herrn Verwalters Stein und einem Tagelöhner zu gedachtem Grabe und ließ es von Anfang bis zu Ende ausschießen, wozu ein ganzer Tag erfordert wurde; wobei meine Bemühung hauptsächlich dahin ging, zu sorgen, daß wenn etwas zerbrechliches, wie ich vermuthete, darinnen befindlich, solches geschonet und ganz aufgehoben werden möchte. Der Anfang wurde mit dem Graben in der Mitte gemacht, bis wir auf einen steinigten Grund kamen, welchen der Landmann: Ur -- nennt. Weil sich aber hier nichts fand, ließ ich nach beiden Seiten arbeiten, woselbst ich den Ort antraf, allwo die beigesetzten Gefäße oder sogenannten Urnen standen."

**** Ich habe mich in diesem Aufsatze häufig des Ausdrucks Hünengräber bedient, weil diese alten Denkmäler am gewöhnlichsten unter dieser Benennung bekannt sind. Sonst ist die Bemerkung allerdings richtig, die erst neulich ein berühmter Geschichtsforscher angeführt hat: daß Hünenbett nicht Riesengrab, sondern Grabstette bedeutet; wie denn in Ostfriesland noch jetzt das Todtenhemd Hünenkleid heißt. (Anmerk. d. Verf.)

„Ich konnte aber kaum mit aller Mühe eine ganze finden, sondern sie waren bis auf eine allesamt von ihrem Mittelpunkte nach den Seiten in verschiedene Theile zerdrückt, so daß die Stücke von einer Urne in einem Zirkel von anderthalb Fuß zusammengesucht werden müssen. Ein Zeichen, wo sich eine befunden, war allemal eine, von einem Feldsteine abgeschlagene, dünne Fließe, wie ein Schwefelstein womit, da sich über allen ein solcher Stein befand, die Urnen müssen bedeckt worden seyn, und unter einer jeden Urne lag ein proportionirter Kiesel, worauf solche gesetzt gewesen war. Zehn Urnen, einige von zartem, einige aber von etwas groberem Thone verfertigt, befanden sich im ganzen Grabe, von verschiedener Größe, die von außen theils geflammte und theils geringelte Zierrathen hatten. Die, welche noch ganz war, ist klein, von außen und innen glatt und mit der Erde des Grabes angefüllt. Ich meinte darinnen etwas sonderbares zu entdecken, allein meine Erwartung schlug fehl und fand nichts darinnen, als auf dem Grunde ein kleines feines Gewebe, welches weiß und wie verworrene Haare aussieht, welches einige auch davor halten wollen. Allein ich sehe es nicht vor Haare an, sondern vor Haarwurzelchens, die sich von der darüber wachsenden Heide (erica) hinein begeben haben, und welche wegen des entgegen stehenden Bodens des Gefäßes weiter zu gehen aufgehalten worden, folglich auf dem Boden des Gefäßes ein verworrenes Gewebe abgeben müssen. Auf einigen Stellen, allwo die Urnenscherben lagen, fanden sich noch Theile von unverweseten Holzkohlen, einige von der Größe einer Welschen Nuss [= Walnuss], die entweder bei Verbrennung der heidnischen Leichen oder ihrer Opfer übrig geblieben und in denen Urnen samt der Asche gethan seyn müssen. Asche und Knochen habe ich gar nicht entdecken können, ohngeachtet verschiedene Bodens von Urnen, worauf sich Dinge hätten entdecken müssen, ausgehoben habe. Vielleicht hat die Zeit von so vielen saeculis [= Jahrhunderten] her solche in sandähnliche Körperchens verwandelt. Das seltenste, was ich noch fand, und welches mir meine angewandte Zeit und Bemühung angenehm machte, waren vier beilförmigte Feuersteine, die von Menschenhänden in der Figur gesetzt zu sein schienen. Diese beilförmigte Steine sind auf beiden Seiten der breiten Fläche ordentlich platt abgeschliffen; und verwandelt sich an dem unteren breiten Theile in eine ordentliche Schneide, die sowohl poliert und abgezogen ist, daß man, wie mit einem Feder- oder andern scharfen Messer, die Nägel vom Finger schaben kann. Sie sind nicht gleiche, sondern immer einer kleiner als der andere, und was noch davon anzumerken, ist dieses, daß der größte linker Hand im Grabe, wenn man mit dem Gesichte gegen Süden steht, an der Stelle der ersten Urne; der etwas kleinere an der Stelle der beistehenden zweiten Urne; der noch etwas kleinere bei der folgenden dritten Urne, und der kleinste in der dabei stehenden vierten Urne gefunden ward, solcher Gestalt, daß diese vier Urnen, worin die beilförmigen Steine lagen, in einer Reihe beisammen stunden. Bei den übrigen Urnen war nichts von dergleichen anzutreffen."

„Von dem Grabe selbsten aber noch mit Dero Erlaubniß zu erwähnen: so lag selbiges der Länge nach von Norden nach Süden, und war nach dem innern Bau 20 Fuß lang, 5 Fuß breit und 3 œ Fuß tief. Es war solches mit zehn Steinen eingefasst, vier auf jeder Seite der Länge, und zwei, die den Vorder- und Hintertheil schlossen. Es waren natürliche große Feldsteine, die in der Mitte von einander getheilt waren, wodurch sie an der einen Seite eine platte Seite bekommen hatten, die nach dem Grabe hinein, nach außen aber der runde Theil gerichtet war. Sie stunden über der Oberfläche der Erden 1 œ Fuß heraus, und in der Erden mit der Flur des Grabes gleiche tief, und an ihren inwendigen Wänden waren auf beiden Seiten 3 Fuß weit von einander die Gefäße in einer richtigen Ordnung, allemal eines gegen dem andern über, in gerader Linie gestellt, und stunden, wie gedacht, auf einem unbeschädigten kleinen Kiesel oder Feldsteine, und mit einer abgeschlagenen Fließe von einem großen Feldsteine waren sie bedeckt. Ferner waren sie mit Sand, und dieser auf der Oberfläche mit großen und kleinen Pflastersteinen der Erden gleich, zugeworfen. Beigehende Abzeichnung wird den inneren Bau dessen

und die Ordonance der Gefäße deutlicher machen.***** Und demnach nur noch mit wenigen anführen will [wie seinerzeit durchaus üblich wird in einer ganzen Reihe von Sätzen auf die Verwendung des Personalpronomens „ich" verzichtet], wie unter dem herausgeworfenen Schutte unter anderen Brocken von Steinen sich auch ein Brocken Stein befunden, welcher von den gemeinen Feldsteinen gänzlich abweicht und einem ausgebrochenen mineralischen Silbererzt ganz ähnlich läßt: die Basis desselben ist ordentlicher Spat, zwischen welchem die Metalläderchen hin und wieder durchstreichen. So habe auch noch ein paar Brocken gefunden, jedes einer Faust groß, aus deren Figur und Ansehen man vorläufig schließen sollte, daß es durch Feuer zusammen geschmolzene metallische Flüsse seyn, die entweder nach dem Erkalten aus ihren Gefäßen geschlagen, oder im Fluß in andere Gefäße gegossen und hernach zerschlagen worden sind. Dergleichen Brocken finden sich noch mehrere unter dem Schutte, weil ich anfänglich, dergleichen zu finden nicht vermuthete: und alles wieder umwerfen zu lassen, dazu fehlte mir die nöthige Zeit."

***** Die dem gegenwärtigen Hefte vorgesetzte Kupferplatte Nro. 2 enthält die Copie jener dem Schreiben beigefügten Abzeichnung.

Wir hätten also hier das Zeugniß eines Mannes, der bei der ersten Eröffnung eines bis dahin unberührten Hünengrabes gegenwärtig gewesen, und der wirklich zehn Aschenkrüge darin aufgestellt gefunden hat.

Mit diesem Befund der Sache erscheint daher der offene Eingang der Gräber, wie wir sie mehrfältig finden, in völliger Uebereinstimmung. Aber auch da, wo es an einem solchen Eingange fehlt, glaube ich ein Erbbegräbniß annehmen zu dürfen. Denn offenbar sind die Steinmassen, aus denen jene unförmlichen Monumente aufgerichtet sind, von den Erbauern derselben nicht aus großen Entfernungen zusammengebracht worden; sie sind vielmehr an Ort und Stelle in der Nachbarschaft zusammengesucht. Und wo daher die Unförmlichkeit dieser Steinmassen der Construction eines regelmäßigern Gebäudes widerstrebte, sah man sich genöthigt, nur die nöthige Wölbung des Grabes im Auge zu haben und auf Nebenzwecke zu verzichten. So finde ich, nach vor mir liegenden Abbildungen, einzelne solche Gräber von allen Seiten, wie colossale Maulwurfshügel, überwölbt und zugedeckt. Da die Steine selbst nirgends mit einem Mörtel oder sonstigen Cement unter einander verbunden sind, so war es, wenn sich der Fall einer Beisetzung des Aschenkruges ereignete, allemal eine geringe Mühe, die Grabwölbung an jeder beliebigen Stelle zu solchem Zwecke wieder zu öffnen.

Nöthigt uns aber die, vergleichungsweise, seltene Erscheinung dieser Steingräber zu der bereits oben geäußerten Vermuthung, daß in solchen nur die Reges ex nobilitate und die Duces ex virtute des Tacitus begraben liegen [Tacitus schreibt „Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt", was von Gustav Sprengel 1819 übersetzt wird als: „Könige wählen sie nach dem Adel, Feldherren nach der Tapferkeit"], so dürfte wohl die Stelle dieses Schriftstellers, wo er behauptet, die Germanen verschmäheten die Errichtung von Grabdenkmälern, als den Todten belastend [bei Tacitus heißt es: „Monumentorum arduum et operosum honorem, ut gravem defunctis, adsperantur", Gustav Sprengel übersetzt: „Die zu hohe und mühsame Ehre der Denkmahle verwerfen sie, als wäre sie dem Bestatteten drückend."], und die man oft für einen Irrthum erklärt hat, noch gerettet werden können. Denn Tacitus sah (wenn er denn selbst in Deutschland war, wie neuerlich, wohl nicht ohne alle Wahrscheinlichkeit, ist behauptet worden) oder vernahm auf eingezogene Erkundigung, daß die Beisetzung der Aschenkrüge in der Regel und von der Masse der germanischen Völkerstämme ohne Errichtung eines besonderen Denkmals geschähe. Und von dieser Regel mochte er daher, in Beziehung auf die in Rom herrschende Sitte, wohl schreiben: Funerum nulla ambitio. Sepulcrum cespes erigit. [= Bey Leichen-Begängnissen herrscht keine Ehrsucht. Das Grab erhöhet ein Rasen (Übersetzung von Gustav Sprengel).]

Mit dieser Bezugnahme auf Tacitus endet Blumenbachs 200 Jahre alter Aufsatz. Die darin vorgebrachte Argumentation hat Heinz Schirnig in seinem 1982 erschienenen Buch „Die Sieben Steinhäuser bei Fallingbostel" zusammengefasst: „Blumenbach stellt die Frage, ob die unterschiedlichen Beisetzungen aus verschiedenen Zeiten stammen oder ob sie verschiedenen Ständen zuzurechnen wären. Er entscheidet sich – die Gliederung der Urgeschichte in Stein-, Bronze- und Eisenzeit war noch nicht erfolgt – gegen die chronologische und für die soziologische Interpretation. Großsteingräber seien als Begräbnisstätten für Menschen von höherem Stande anzusehen. Das Vorhandensein eines Eingangs könne nur bedeuten, daß im Grab religiöse Zeremonien stattgefunden hätten oder daß es wiederholt als Erbbegräbnis benutzt worden sei."

In dem 60 Seiten umfassenden, reich bebilderten und gut verständlichem Werk von Schirnig finden sich dann auch Angaben zum weiteren Fortgang der Forschungsgeschichte sowie zu den späteren Ausgrabungsergebnissen, Funden und Befunden. Zu den Sieben Steinhäusern ist Schirnigs Buch nach wie vor das Standardwerk, aus dem auch hervorgeht, was Blumenbach richtig erkannt hat und wo ihn neuere Einsichten korrigieren – was im Verlauf von zwei Jahrhunderten durchaus zu erwarten stand. Es bleibt aber anzuerkennen: Blumenbach verstand es wahrlich, die Gräber zum Reden zu bringen.